2019.05.08 先生向けコラム 【PBL実例】仲間とともに探究に向かう場づくりが学びを変える。(前編)

毎年、高校3年生の希望者を対象に企業協力型PBL(Project Based-learning)を実践している立教女学院高等学校。

2018年度は、カンコー学生服が協力企業として参画し、課題提供させていただきました。前編では、プロジェクト概要と最終プレゼンの様子をお届けします。

プロの大人が本気で審査するリアルな企画発表会

今回のPBLは、生徒たちに育みたい資質・能力として「多角的な視点でみる・考える力」、「解決すべき課題を発見する力」、「実現可能性をシミュレーションする力」を学校へ提案し、キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会とカンコー教育ソリューション研究協議会が協力してカリキュラムを作成しました。

今回のミッション

「着用しなくなった制服や体操服、製造過程でうまれる端材の活用方法を提案せよ!」

その際、以下の視点も考慮すること。

1. SDGsの課題に対応すること

2. 企業CSVの観点をふまえること

3. 実際のものを作成すること(作成が困難な場合は、実現性の検証を行うこと)

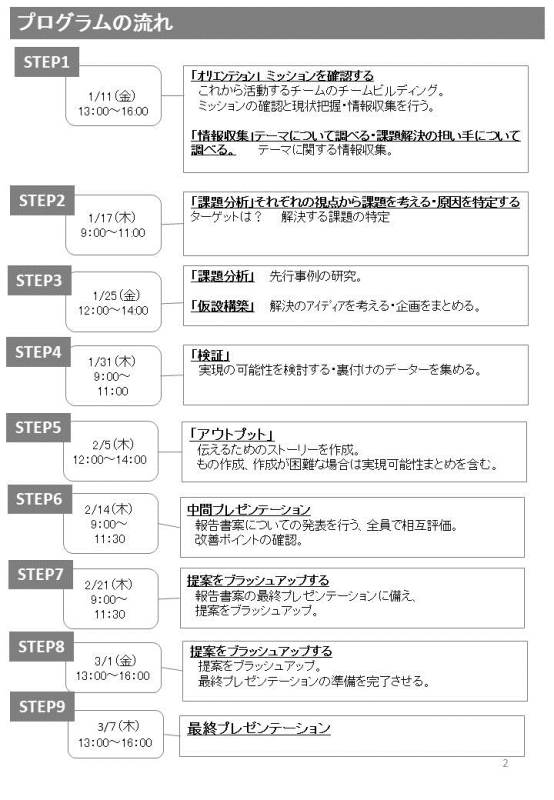

プログラムの流れ

SETP 1)ミッションの確認

SETP 2)それぞれの視点から課題を考える

SETP 3)先行事例の研究、アイディア出し・企画まとめ

SETP 4)実現の可能性を検討・裏付けデータの収集

SETP 5)プレゼン準備

SETP 6)中間プレゼンテーション

SETP 7)企画のブラッシュアップ

SETP 8)企画のブラッシュアップ

SETP 9)最終プレゼンテーション

プログラムは、1月11日〜3月7日、放課後を利用して計9回実施され、カンコー学生服も自社の若手社員へ指導する先輩社員としてのスタンスで授業に関わらせていただきました。2月中旬の中間プレゼンでは、各チームの企画に対して厳しい指摘も飛び出し、中には大幅な軌道修正に迫られたチームも。生徒たちはカリキュラムで設定された授業時間外にも、放課後などで自主的に集まり、探究活動を続けてきました。

3月7日(水)、東京都中央区の東京菅公学生服ショールームでプロジェクトの最終プレゼンテーションが行われました。社員による本気の審査のもと、中高大専学生を対象にした制服リメイクコンテスト、ブックカバーと読書習慣を関連付けて読解力を育む企画、リメイクしたぬいぐるみを寄付する企画など、各チームが50時間以上をかけて考え抜いたプランを提案。厳正なる審査の結果、今回の取組みそのものを商品化するという「高校生のためのスーパー人材教育企画」が最優秀賞に輝きました。

講評を担当した教育ソリューション事業を統括する本部長 岩井は、制服や端材の活用というと必ずモノが出てくるところを、何を作るのかを授業にするという発想の転換を高く評価。この発想や直観力をこれからも大切にして欲しいとエールを送っていました。閉会にあたり、授業を担当した立教女学院高等学校の清水 亨祐先生が生徒たちへのねぎらいや関係者への感謝とともに「社会に出ると答えのない課題ばかり。高校生のうちに、答えのない課題に対して向き合う姿勢を持ってほしい」と熱い言葉で3ヵ月に渡ったプロジェクトを締めくくりました。

最後に

新学習指導要領では高等学校における総合的な学習の時間が「総合的な探究の時間」に移行するなど、社会環境の変化によって、解のない問いを探究する学びの場づくりの重要性が高まっているように感じます。今回のように企業との連携による企業協力型PBLも方策の一つです。学校が社会に開かれ、企業や地域が寄り添う「社会に開かれた教育課程」を生み出していくことが求められているのではないでしょうか。

いかがでしたか? 後編では、プロジェクトで最優秀賞を獲得した生徒代表へのインタビューも紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

「カンコーは、子どもたちの夢と学びを応援しています」

(取材/谷岡 美樹、ライティング/川田 達彦)

探究学習のテーマはどう設定する?興味が湧く面白いテーマ例をご紹介

2023.06.28 先生向けコラム 探究学習の授業計画を立てるにあたって、テーマの設定に悩んでいる先生もいらっしゃると思います。この記事では、探究学習の課題点やテーマ設定のポイントについて解説しています。具体的なテーマ例も挙げていますので、ぜひ授業づくりにお役立てください。

学校広報とは?生徒に選ばれる学校になるために

2023.03.15 先生向けコラム 学校広報は以前より、生徒募集などさまざまな役割があります。 一方、少子化の加速やインターネット・SNSの普及に伴い、学校広報に求められる手法や視点が変化しているのも事実です。今回は、学校広報の「情報発信」についてご紹介します。

-

部活動地域移行とは。部活動改革のカギを握る“地域移行”の先行事例をご紹介

2023.02.23 先生向けコラム 長年にわたる学校教育の中で、部活動は重要な位置を占めてきました。また部活動は生徒の体力向上や人間関係の構築にも、大きく貢献してきました。ところが現在、社会の変化に合わせる形で、部活動の在り方が変わりつつあります。その流れに沿ってスポーツ庁や文化庁、文部科学省が中心になり、「部活動改革」の推進が始まり、今後さらに取り組みが進むことが予測されます。 具体的には、部活動の地域移行や、教員の働き方改革が行われることになりますが、こうした取り組みが教育現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。部活動改革の概要のほか、先行的に部活動の地域移行に取り組んでいる地域部活動推進事業モデル校の事例も含めてご紹介します。 -

学校でできるSDGsの取り組みをご紹介。中学生・高校生でもできる取り組み事例

2023.02.16 先生向けコラム 近年、持続可能な社会の担い手となる子どもたちの学ぶ力を育むため、様々な学校がSDGsを教育に取り入れています。 しかし、SDGsの取り組みで学校でできることは何なのか。学校教育にどのように取り入れたら良いのか悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。今回は学校で実際に行われている取り組み事例を8つご紹介します。 -

家庭科の授業に活用できるSDGsを取り入れた授業例

2023.02.01 先生向けコラム 2022年度から高校の教材などに大きく取り上げられるSDGs。家庭科の先生方もどのようにSDGsを家庭科の授業に取り入れていくか検討していらっしゃるのではないでしょうか?この記事では家庭科授業を実践されている先生にインタビューを行い、なぜ家庭科の授業でSDGsを取り入れたのか、どのようにSDGsを授業に落とし込んでいったのかを中心に紹介していきます。