2023.07.25 カンコーホームルーム 【Vol.210】「総合的な探究の時間(探究学習)」の課題

学習指導要領の改訂により2022年度から高校において、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間(探究学習)」となり、小中学校の「総合的な学習の時間」でも「探究的な見方・考え方」という文言が登場し、本格的に探究学習が実施されるようになりました。探究学習とは、児童・生徒自身が課題を設定し、その解決に向けて情報を集め、整理・分析をしながら、周囲の人との意見交換や協働を通じて、主体的に自らの考えをまとめ・表現する学習活動のことです。では、探究学習はどのように取り組まれているのでしょうか?今回は、全国の中学・高校の教員を対象に、探究学習の必要性とその理由、探究学習の有無や課題について調査しました。

調査概要

- 調査対象:全国の中学・高校の教員 1,400人

- 調査方法:インターネットリサーチ

- 実施時期:2023年6月

1.探究学習の必要性

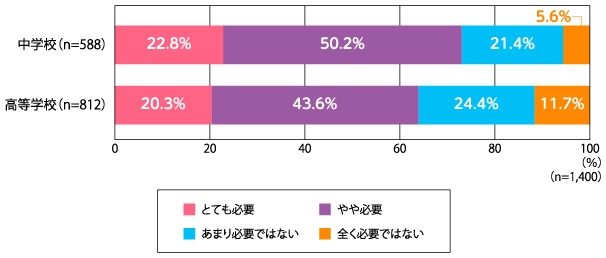

中学・高校の学校教育において、探究学習に取り組むことの必要性は、「とても必要」(中学校22.8%、高校20.3%)、「やや必要」(中学校50.2%、高校43.6%)という状況で、中学校は7割超、高校は6割超の教員が探究学習は生徒にとって必要だと回答しています。しかし、高校では「全く必要ではない」(11.7%)という回答も約1割みられました。

【図1】生徒が「総合的な探究の時間(探究学習)」に取り組むことは、

必要なことだと思われますか。(単数回答)

2.探究学習の必要性の理由

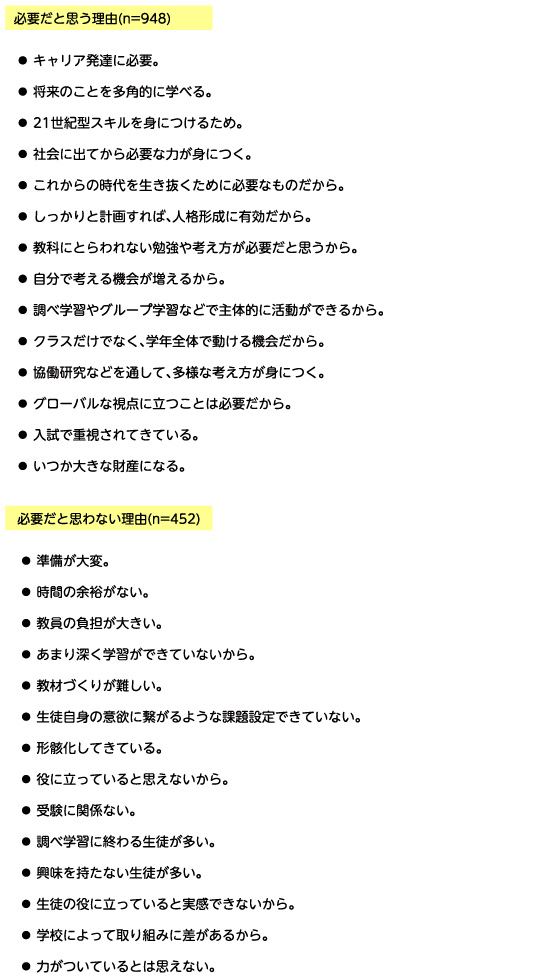

探究学習が必要だと思う理由は、「キャリア発達に必要」「将来のことを多角的に学べる」「21世紀型スキルを身につけるため」といった将来社会に出てからの必要性を説く声がみられました。また、「クラスだけでなく、学年全体で動ける機会だから」「協働研究などを通して、多様な考え方が身につく」など、周囲の人との意見交換や協働を通じて多角的に学びを深める機会という捉え方もありました。一方、探究学習が必要だと思わない理由は、「準備が大変」「時間の余裕がない」「教材づくりが難しい」といった授業準備や教員への負担や、「調べ学習に終わる生徒が多い」「興味を持たない生徒が多い」など、生徒の取り組み状況やモチベーションの低さがあげられました。

【表1】「総合的な探究の時間(探究学習)」について、必要・不要と思う理由をお答えください。(自由回答)

3.探究学習の課題

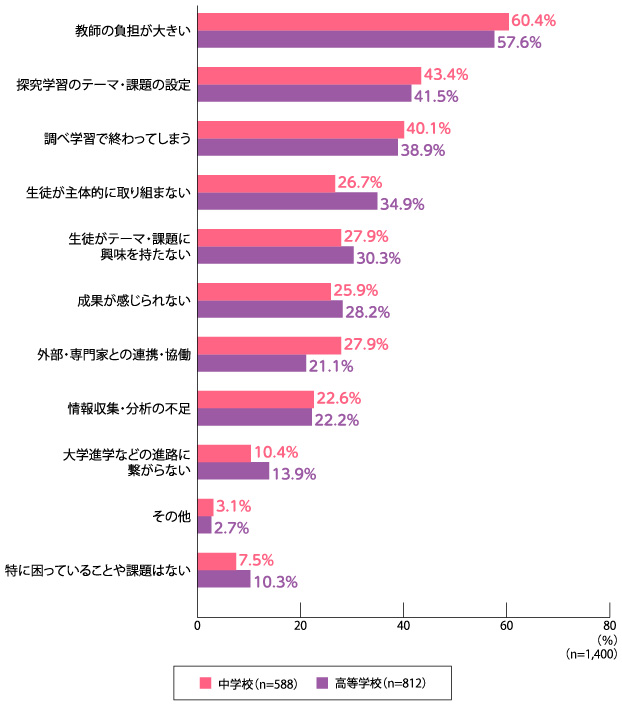

中学・高校の教員が、探究学習の実施について困っていることや課題に感じていることは、「教師の負担が大きい」(中学校60.4%、高校57.6%)が最も多く、次に「探究学習のテーマ・課題の設定」(中学校43.4%、高校41.5%)、「調べ学習で終わってしまう」(中学校40.1%、高校38.9%)、「生徒が主体的に取り組まない」(中学校26.7%、高校34.9%)、「生徒がテーマ・課題に興味を持たない」(中学校27.9%、高校30.3%)など、テーマ・課題設定や学習の進め方、生徒の主体性や意欲を高めることなどが課題として上位にあげられました。

【図2】「総合的な探究の時間(探究学習)」について、

困っていることや課題に感じていることは何ですか。(複数回答)

探究学習では、学習指導要領の内容を踏まえながら、学校毎の特色や教育ビジョン、地域の文化・環境・産業なども取り入れた学習活動が実施されています。しかし、社会課題や地域課題など課題があまり大きすぎると「自分事」として捉え難くなるため、まずは生徒が自分事として捉えられるテーマを見つけて主体的に取り組むことが探究学習の効果を高める一歩のようです。

今回、全国の中学・高校の教員1,400人を対象に、探究学習の必要性を調べたところ、探究学習が「とても必要」と「やや必要」という回答をあわせると、中学校は7割超、高校は6割超の教員が探究学習は必要だと回答していました。探究学習が必要だと思う理由は、「キャリア発達に必要」「将来のことを多角的に学べる」「21世紀型スキルを身につけるため」といった将来社会に出てから役立つ力と、「クラスだけでなく、学年全体で動ける機会だから」「協働研究などを通して、多様な考え方が身につく」など、周囲の人との意見交換や協働を通じて多角的に学べる場という回答でした。探究学習が必要だと思わない理由は、「準備が大変」「時間の余裕がない」「教材づくりが難しい」といった授業準備や教員自身の負荷と、「調べ学習に終わる生徒が多い」「興味を持たない生徒が多い」などの生徒の主体性・意欲をひきあげることの難しさがうかがえます。探究学習を実施する際の課題は、「教師の負担が大きい」(中学校60.4%、高校57.6%)、「探究学習のテーマ・課題の設定」(中学校43.4%、高校41.5%)、「調べ学習で終わってしまう」(中学校40.1%、高校38.9%)、「生徒が主体的に取り組まない」(中学校26.7%、高校34.9%)、「生徒がテーマ・課題に興味を持たない」(中学校27.9%、高校30.3%)などがあげられました。探究学習の実施に苦慮している学校も多いことがうかがえます。

探究学習は、従来の教科のようにあらかじめ決められた正解がない中で多様な答えを考え導き出すことで、昨今の変化の激しい社会に対応して、これからの時代において必要な力を養う重要な役割を果たす学校教育として期待されています。

【Vol.239】高校生の「ジェンダーレス制服」に対する意識

2025.12.30 カンコーホームルーム 近年、ジェンダーへの配慮や多様性の観点から、学校制服の在り方が変化しています。詰襟やセーラー服から男女共通デザインのブレザータイプに変更したり、女子制服にスラックススタイルを採用したりするなど、ジェンダーレス制服を導入する学校が増えています。では、ジェンダーレス制服について、現役の高校生はどのように考えているのでしょうか。今回は、全国の高校生1,000人を対象に、女子制服のスカート・スラックスの意向、男子制服のスカートスタイルの意向、学校制服の必要性について調査しました。

【Vol.238】学校教育現場の課題

2025.11.25 カンコーホームルーム 学校は、子どもたちの未来を育むための学びの場です。現代の学校教育現場では、社会環境の急激な変化に伴い、知識や技能に加えて、社会性や心身の発達を促す総合的な教育活動を担う「教師」の役割が、以前にも増して重要になっています。では、学校教育現場の課題について、教員自身はどのように感じているのでしょうか?今回は、全国の中学・高校の教員1,400人を対象に、教師の仕事へのやりがいと大変さ、教師の仕事の負担や困り事の内容、学校教育現場の課題について調査しました。

-

【Vol.237】部活動の必要性と地域移行の現状

2025.10.28 カンコーホームルーム 日本では長年、部活動は学校教育の一環として行われてきました。中学・高校における部活動は、スポーツや文化・芸術の技術を高めることだけではなく、学級や学年の垣根を越えた集団の中で、生徒の人間的な成長や社会性・協調性を育む課外活動です。では、中学・高校の部活動は現在どのような状態にあるのでしょうか?今回は、全国の中学・高校の教員1,400人を対象に、部活動の必要性、部活動の地域移行の導入状況、部活動の地域移行の課題について調査しました。 -

【Vol.236】中学・高校生の学校選びのポイント

2025.09.30 カンコーホームルーム 中学・高校受験では、自分の個性や学力に見合う学校かどうか、校風や教育理念、授業内容や部活動、進路実績などの情報を収集・検討して、最終的に受験校を決定することが重要です。では、中学・高校生は志望校を考える際、どのような情報を必要としているのでしょうか?今回は、全国の中学・高校生1,200人を対象に、進学時に知りたい情報、学校情報の入手方法、進学先の制服への関心度について調査しました。 -

【Vol.235】中学・高校の夏制服で良いと思うスタイル

2025.08.26 カンコーホームルーム 夏休みが終わり、新学期がスタートする時期になりました。まだまだ暑い日が続く中、子どもたちの通学風景では、日傘や帽子などの熱中症対策グッズの使用に加え、ハーフパンツ(膝が出るくらいの丈のズボン)を着用している生徒の姿も目にします。では、暑い夏を少しでも涼しく快適に過ごすために、全国の学校ではどのような夏制服が採用されているのでしょうか?今回は、全国の中学・高校の教員1,400人を対象に、現在採用している夏制服のタイプ、夏制服で良いと思うスタイル、ハーフパンツ制服の採用意向について調査しました。